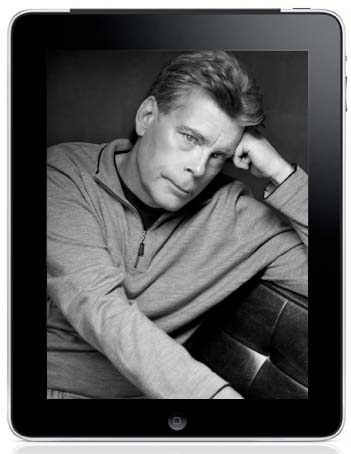

☞ 잡지 "엔터테인먼트 위클리"에 스티븐 킹의 칼럼 "Stephen King on the Kindle and the iPad"가 실렸습니다.

이 칼럼에서 킹은 애플의 신제품 "아이패드"의 전자책 단말기 기능에 관해 언급합니다.

스티븐 킹이 2008년 "엔터테인먼트 위클리" 잡지에 인터넷 서점 아마존의 전자책 단말기 "킨들"에 관하여 칼럼을 쓰고 나서 얼마 지나지 않아 아마존을 위해 소설을 써달라는 제안을 받았습니다.

아마존에서 "킨들"의 새로운 버전을 출시할 예정인데, 그 새 "킨들"에서 독점공개할 소설을 써달라는 것이었습니다.

킹은 일단 고려해보겠다고만 응답했고, 매일 동네를 5킬로미터 산책하는 시간에 아마존측의 제안을 여러 번 생각해보았습니다.

킹은 결국 아마존을 위해 소설을 쓰기로 결심했고, "킨들"을 주된 소재로 하는 소설을 쓰리라 마음 먹었습니다.

킹은 기계장치를 무척 좋아했고, 특히 이상하게 돌변하는 기계장치를 좋아했기 때문입니다.

그래서 예전에 살인 자동차, 불길한 컴퓨터, 뇌를 파괴하는 휴대폰을 소재로 소설을 썼던 것입니다.

아마존에서 소설 제안이 들어왔던 당시에, 킹은 죽은 사람한테서 이메일을 받는 남자에 관한 아이디어를 가지고 있었습니다.

그래서 나온 단편소설 "Ur"는 현실과 다른 또 다른 세상에서 만든 책과 신문에 접속할 수 있는 전자책 단말기를 다루고 있습니다.

아마존 "킨들"을 통해 "Ur"를 독점발표하면 아마존 사장의 앞잡이 노릇이나 한다고 인터넷상에서 쓰레기 취급당할 거라고 킹은 생각했습니다.

하지만 별로 신경쓰지 않았습니다.

작가로 활동하면서 이미 여러 전문가들한테 쓰레기 취급당한 경력이 있었고, 그런데도 킹은 여전히 작가로 왕성하게 활동하고 있기 때문입니다.

"Ur"가 발표된 뒤로 반즈앤노블 서점의 전자책 단말기 "누크"와 스티브 잡스의 "아이패드"가 나왔습니다.

(킹은 iPad가 바보 같은 이름이라면서, 차라리 iDo라고 했으면 좋았을 거라고 말합니다.)

"Ur"가 발표된 뒤로 조촐한 전자책 시장이 출판사, 서점, 심지어 작가까지 위협할 정도로 커졌습니다.

"Ur"가 발표된 뒤로 2009년말 아마존과 월마트는 전자책 및 종이책으로 폭탄세일 전쟁을 벌였습니다. 덕분에 스티븐 킹 장편소설 "Under the Dome" 킨들 버전이 8달러에 팔려나갔고, 그것은 앞으로 나올 "Under the Dome" 문고본 가격의 절반도 안 됩니다.

세상이 어쩌다 이렇게 된 것일까?

어쩌면 킹은 "Ur" 대신 "출판사업을 먹어치운 괴물"이란 소설을 쓰는 게 좋았을 것입니다.

하지만 그런 소설을 아마존이 받아들였을까? 아니겠죠.

스티븐 킹은 "킨들"을 가지고 있지만, "아이패드"를 가지고 싶은 마음이 없습니다.

"아이패드"가 "킨들"보다 부가기능이 더 많지만, 킹은 그런 부가기능을 원치 않습니다.

부가기능을 원한다면(영화, TV프로그램, 일기예보, 신작음반), 컴퓨터를 이용하면 그만입니다. (킹은 맥컴퓨터를 사용합니다.)

전자책 읽기라면 킹이 원하는 모든 기능을 "킨들"이 제공하니 만족합니다.

마이클 코넬리의 최신소설을 무선통신으로 킨들에 받아서, 재킷 주머니에 넣고 다니며 읽을 수 있고, 원하는 만큼 소설 본문의 글씨를 크게 확대할 수 있습니다.

이 정도면 대만족인데, 전자책 단말기한테 노래하라고, 춤추라고, GPS 기능으로 가까운 분식집을 찾아내라고 더 요구하고 싶은가?

스티븐 킹 본인은 "아니오"라고 말합니다.

하지만 스티븐 킹의 전자책 단말기가 종이책을 완전히 대신할 일은 없을 것입니다.

킨들에서는 글의 각주를 참고하기가 힘듭니다(방법이 있지만 직관적이지 못합니다).

책표지가 흑백인 것이 안타깝습니다.

가장 나쁜 점은 컴퓨터 글꼴이 아닌 손글씨는 거의 알아보기가 힘들다는 것입니다.

킹은 최근에 "킨들"로 미넷 월터스의 미스터리 소설을 읽었는데, 손글씨 나오는 장면이 이야기에서 중요한 역할을 담당합니다.

그런데 "킨들"을 코 앞에 바짝 갖다대기까지 했는데도 손글씨 해독이 불가능했습니다.

물론 "킨들" 컬러판이 개발 중이란 소문이 있고 "아이패드"는 처음부터 컬러를 지원할 테지만, 그 지긋지긋한 손글씨들을 대형 크기로 새로 나온 "킨들 DX"로는 잘 읽을 수 있을 것입니다.

전자책 단말기의 진짜 문제점은, 그리고 한창 전자책과 전쟁 중인 출판업계를 구원할 지도 모르는 것은 단순히 소비자가 느끼는 저항감입니다.

전자책 단말기는 장점이 무척 많지만(휴대성, 도서 즉시구입, 눈 나쁜 이들을 위한 글꼴 확대), 단말기에 담기는 내용물이 불안하게 가벼워보이기도 합니다.

무게감이 없는 것 같다고나 할까요.

닐 스티븐슨의 "퀵실버"처럼 내용이 묵직한 작품 조차도 단말기 화면으로 읽으면 실제 소설을 읽는 느낌이 잘 살아나지 않습니다.

스티븐 킹은 가족들과 함께 사용하려고 "킨들"을 구입했지만, 그것을 규칙적으로 사용하는 사람은 이제 스티븐 킹 밖에 없습니다.

전자책 단말기에 관한 또 한 가지 사실.

종이책을 실수로 화장실 변기에 빠뜨리면 완전히 말리느라 수고해야 하지만, "킨들"을 변기에 빠뜨리면 그래도 정상적으로 작동할 것입니다.

스티븐 킹이 "킨들"과 그 밖의 최신형 전자책 단말기들한테 느끼는 불안하고 복잡한 감정을 가장 적절하게 표현하는 것은 앤소니 파웰의 소설 제목일 것입니다.

"방에는 책이 있어야 제격이지"가 소설 제목입니다.

이 독특한 소설은 아직까지는 "킨들" 버전으로 나와있지 않습니다.